PIEMONTE

E’ nel XVIII secolo che dobbiamo ricercare le origini della cucina chiamata oggi piemontese. E’ in quel secolo, proprio quando si stava mettendo in discussione i secolarI domini delle corti, che si ha la configurazione della maggior parte della cucina piemontese.

Proprio nel Secolo dei Lumi, i cuochi piemontesi furono i primi a contendere ai Francesi la presunzione di dettare legge in materia di gastronomia. Ecco apparire i primi ricettari di personaggi anonimi dal titolo: Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi (Torino 1766) e il Raccoglimento di varie sorti di confiture (…) praticate dal confitturiere di Sua Maestà (1790).

E’ un’epoca in cui in cucina si dettano precise ricette su come realizzare la confettura, ogni pietanza candita o conservata sott’aceto, sott’olio o sottosale oppure la vasta gamma di sorbetti, gelati sciroppi, acque aromatizzate e liquori. Tutte ricette tratte sicuramente da precedenti ricettari francesi, come anche la preparazione dei “biscottini di Savoia”, i savoiardi, ripresa da un antico trattato cucinario francese.

Oggi la cucina piemontese non è più solo figlia della amata e odiata Francia, anche se ne conserva il napoleonico pollo alla Marengo, il fricandeau, vitel tonné, civet e bonet, la sua cucina acquisisce identità; è nobile, signorile, sobria, ma robusta. Tutto ha un sapore in Piemonte: soprattutto di bosco, di vallate, di montagna. E’ una cucina stagionale, principalmente autunnale perché in questa stagione i suoi preziosi frutti manifestano preziose qualità come: tartufi, uva, cardi, nocciole ed inoltre cipolle di Ivrea, trote del Sesia, formaggi di Chiaverano, toma delle Langhe e il dolce peperone quadrato di Asti.

Se è vero che la cucina piemontese è fra le più varie e raffinate del nostro paese, è anche vero che molte delle sue ricette sono d’ispirazione contadina.

I piemontesi, per loro natura sobri ma altresì amanti della buona tavola, hanno menù ricchi e articolati. Caratteristiche salienti: l’utilizzo abbondante di burro e lardo (soprattutto nel passato), il consumo di verdure crude, l'uso del sanato (carne di vitello di pochi mesi nutrito con solo latte), la scelta dei formaggi, la presenza estesa dei tartufi, la preparazione dei grissini e l'impiego attento dell'aglio (bagna cauda).

Un posto d’onore nell’alimentazione del Piemonte è occupato dal riso, che ha in quest'area la sua zona di maggior produzione europea. Nel Vercellese, la bonifica delle terre paludose fatta dai monaci cistercensi alla fine del medioevo, portò alla coltivazione intensiva del riso, e i conseguenti flussi migratori dei lavoratori ne promossero il consumo in tutta la regione. Pur conservando un’autenticità, la cucina piemontese dovette fare i conti nel ‘700 con l'influenza della confinante Francia. Ne è testimonianza il trattato settecentesco di anonimo: "Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi”.

Fondamentale nella pubblicistica culinaria dell'Ottocento è invece il "Trattato di cucina pasticcera" del piemontese Giovanni Vialardi. L’opera fornisce un ricco repertorio di ricette italiane e non, tramandandoci alcune preparazioni fondamentali della cucina torinese e piemontese. Nel trattato del Vialardi sono ricordate le "tomatiche" (pomodori) farcite col riso alla novarese, la "carlotte di mele o pere" (dolce di frutta cotta) il cui nome deriva dal francese charlotte, e le “castagne confettate” (marrons glacés).

Diverse sono le preparazioni denominate "alla piemontese". Quella generica identifica una ricetta caratterizzata dalla presenza dei tartufi bianchi, poi c'è la farinata, il "bollito" (carni di manzo e vitello), il fritto (antipasto con pesciolini di fiume, frattaglie, frittelle di mele, semolino dolce e amaretti).

Il nome Piemonte comprende, oltre a grandi catene montuose, anche un ampio tratto di pianura padana. In qualche zona, tra la fascia montuosa e la pianura, si interpongono zone collinari che si innalzano fino a 800 metrI.

In corrispondenza delle tre regioni fisiche, si possono distinguere in Piemonte un'agricoltura di montagna, una di collina e una di pianura.

L'agricoltura montana è vocata naturalmente all'allevamento bovino, da cui si ricava un'ottima carne, e alla lavorazione del latte.

La collina è il regno dei vigneti, da cui si ricavano vini DOC e DOCG noti in tutto il mondo.

L'agricoltura di pianura presenta le caratteristiche tipiche dell'agricoltura padana, con moderne aziende in cui si coltivano il grano, il granoturco e si allevano bovini e suini.

Il Piemonte è una Terra da Vino per eccellenza: 45.000 ettari di vigneto, tutto sito in collina e persino nelle fasce alpine e prealpine, dove è preponderante il lavoro diretto e manuale dell'uomo e si perseguono basse rese per ettaro, proprio per esaltare le qualità.

L’origine dei vigneti Piemontesi può essere ricondotta ai Greci che scaricarono anfore, barbatelle e talee nei porti liguri e penetrarono nel territorio. In epoca romana la viticultura infatti risultava già fiorente. Con la caduta dell’impero Romano, con le invasioni di Goti e Borgognoni, nonostante le numerose devastazioni, la viticoltura piemontese continuò ad espandersi. Nel Medioevo si assiste ad una viticoltura molto efficiente e da varie scritture si apprende della presenza del vitigno “Nebbiolo” con allevamento a Spanna. Negli anni successivi vi è l’affermarsi della viticoltura nelle colline piemontesi e la comparsa di numerosi vitigni che saranno la base del patrimonio vitivinicolo di questa regione.

Attualmente si possono identificare quattro grandi aree di produzione di vini in Piemonte: le Langhe, qui vengono coltivati i celebri vitigni della Barbera, del Dolcetto, Moscato e Nebbiolo; l’Astigiano; il Monferrato e le denominazioni del Nord, compreso nelle province di Asti ed Alessandria, è un’importante zona di produzione dei più noti vini piemontesi; zone nelle quali si producono i migliori vini tipici del Piemonte, la cui fama è diffusa anche all’estero.

I vini sopra nominati sono solamente alcuni esempi di vini e uve che evocano in ogni appassionato pensieri legati alla qualità e all'eccellenza enologica. Eppure il patrimonio del Piemonte è ricco anche di vini e uve bianche piacevoli e aromatiche, non solo il Moscato Bianco utilizzato per il celebre Asti, ma anche Arneis, Favorita, Cortese ed Erbaluce, tanto per citare alcune delle più celebri uve della regione.

In Piemonte, su un territorio montuoso e a latitudini quasi proibitive per la coltura dell’olivo, la produzione di olio extra vergine di oliva vanta comunque una lunga tradizione nei secoli. Si ritiene che l’introduzione dell’olivicoltura in Piemonte potrebbe risalire addirittura all’epoca dei legionari romani, che colonizzarono le nostre terre, lasciando molte tracce del loro passaggio per esempio in molti centri monferrini. Ma anche in altre aree del Piemonte, come nella Valle di Susa o nel Biellese, è molto probabile che gli olivi venissero coltivati già all’epoca degli antichi romani.

Il terreno d’origine morenica favorisce la crescita delle piantagioni di olivi. L’olio ottenuto ha delle caratteristiche organolettiche uniche, premiate dal mercato. Gli assaggiatori parlano di un’acidità limitata, oltre che di un gusto delicato e leggero.

Le varietà più diffuse per la produzione di olio in Piemonte sono: il Leccino, il Frantoio, il Pendolino e il Leccio del Corno, avendo dimostrato di essere abbastanza resistenti al freddo ed alle principali malattie.

La produzione del latte piemontese è molto antica, introdotta da popolazioni indoeuropee qui emigrate nel 5000 a.C. con mandrie di bovini.

Una produzione diversificata e variegata segue il territorio e lo disegna sottolineandone le differenze..

Sono più di trenta i principali formaggi piemontesi: caprini o vaccini, duri o molli, freschi o stagionati. Fra questi ben 9 i formaggi della regione che hanno meritato il marchio DOP. Una particolare citazione meritano: il Toma Piemontese Dop, il Gorgonzola Dop, la Robiola di Roccaverano Dop, il Castelmagno Dop. Altrettanto gustoso è il Bra Dop derivato da latte vaccino semigrasso. Altro prodotto caseario della provincia di Cuneo è il Murazzano Dop. Dalle montagne della provincia di Cuneo arriva il Raschera Dop, formaggio vaccino, il cui nome può variare in Raschiera o Rascaira (comunque sempre al femminile), da malga a malga. Dal Piemonte orientale arriva invece l’Ossolano, formaggio a pasta dura prodotto dal latte semicotto di vacca, stagionato almeno due mesi.

Un aspetto peculiare della cucina piemontese riguarda la secolare tradizione della salumeria di qualità, tra cui spiccano il Salame Piemonte Igp, il Crudo di Cuneo Dop, il Salame cotto, il Lardo, le diverse varietà di Pancetta, prodotti tipicamente italiani e di grande valore culinario per la nostra tavola, tutti da scoprire e apprezzare. Troviamo inoltre la Doja, salsiccia ricoperta da strutto fuso, la Mortadella di fegato, il Meiron'd crava (capra in salamoia affumicata) e la Bresaola d'Ossola.

Tipico di Santo Stefano Belbo è il Bisecon, preparato con carne suina, avanzi di salame cotto e crudo, carote, sedano, pepe nero sminuzzato e non macinato, sale e spezie, i Cacciatori sono generalmente ottenuti da un impasto di puro suino, ma a volte sono aggiunti altri ingredienti come la carne magra bovina e vari aromi. Dalle piccole dimensioni del cacciatore passiamo a quelle grandi del Crespone piemontese, tipico del Monferrato. Dalle province di Novara e Vercelli arriva il Fegatino sotto grasso. Altri prodotti di salumeria tipici del Piemonte sono la Bresaola di cavallo, la Bresaola di cervo, il Filetto baciato, la Frissa, la Griva, il Lardo al rosmarino di Cavour, il Lanzardo, la Mula, la Muletta, la Mustardela, il Prosciutto della Val d’Ossola, il Prosciutto della Val Vigezzo, il Posciutto di Canale, il Salame cotto, il Salame d’asino, il Salame delle Valli Tortonesi o il Salame di cavallo.

Il 10% del patrimonio zootecnico nazionale è allevato in Piemonte: si segnala la presenza in questa regione di allevamenti di specie bovina e bufalina, suina e avicola; meno significativo l’allevamento di ovicaprini.

Due terzi dei capi bovini sono oggi allevati in pianura. Dal punto di vista economico e commerciale, in Piemonte la zootecnia rappresenta uno dei settori di maggior rilevanza, per quanto riguarda i bovini, il 40% dei capi allevati è di razza Piemontese, perlopiù destinata alla produzione di carne; rilevante anche il ruolo della Frisona, razza specializzata da latte.

Per quanto riguarda la suinocoltura il Piemonte è la terza regione italiana, dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna, ad avere il maggior numero di capi allevati. La qualità delle carni prodotte in Piemonte è dimostrata dalla possibilità di moltissimi allevamenti da inviare a Parma i quarti posteriori per ottenere, dopo il previsto periodo di stagionatura, il marchio di "Prosciutto di Parma". Non esistono in Piemonte razze autoctone o di tradizione, ma vi sono rappresentate tutte le razze più diffuse, il cui “cosmopolitismo” è confermato dal fatto di essere contrassegnate da nomi inglesi o tedeschi, quali la Large White, la Large Black, la Wessex (o British) Saddleback o la Landrace.

Il Piemonte è la quarta regione italiana per importanza nelle produzione avicola. Infatti il Piemonte, per la sua collocazione geografica, per la presenza di colline e pianure, è particolarmente vocato all’allevamento avicolo. Le razze più diffuse sono la Bionda Piemontese (detta anche Bionda di Cuneo, Bionda di Villanova, Rossa delle Crivelle o Nostralina) e la Bianca di Saluzzo (conosciuta anche come Bianca di Cavour). Unica razza di coniglio piemontese di cui è rimasta traccia, è il Coniglio grigio di Carmagnola, la cui qualità delle carni è di gran lunga superiore a quelle degli altri conigli.

L’allevamento degli ovini può essere considerato in fase di evoluzione, sia qualitativamente che quantitativamente. Su tutte le razze ovine allevate in Piemonte predomina la Biellese e i suoi derivati. La razza Biellese ha notevoli attitudini alla produzione di carne e lana.

La cucina piemontese si può definire fra le più varie e raffinate del nostro paese, ricca di sapori e frutto di una tradizione culinaria antica, tramandata dalle antiche corti nobiliari, anche se molte delle sue ricette sono d’ispirazione contadina. I piemontesi, per loro natura sobri ma altresì amanti della buona tavola, hanno menù ricchi e articolati.

La tradizione della pasta in questa regione comprende soprattutto le paste fresche all’uovo, legate ai momenti tipici della domenica o delle festività.

I Tajarin, tipici delle Langhe e del Monferrato, anche se prodotti in tutto il Piemonte, sono delle piccole strisce di pasta all’uovo che ricordano una sottilissima tagliatella (pasta già diffusa nel XV sec.) di colore giallo per l’abbondanza di uova con cui sono prodotti

Gli Agnolotti, prodotti in tutta la provincia di Cuneo e anche nell’intero territorio Piemontese, sono una pasta fresca con ripieno, che si distingue per ricchezza, varietà e sapidità a seconda delle zone del Piemonte. Hanno una caratteristica forma quadrata. Sono costituiti da 2 sfoglie di pasta all’uovo che racchiudono un ripieno a base di arrosto magro di vitello, uova, formaggio grana, sale pepe, noce moscata ed eventualmente spinaci o erbette o cavoli.

Le Ravioles, tradizionali delle zone montane, in particolare in Valle Maira e Valle Varaita, non hanno una forma rettangolare come i ravioli, ma bensì cilindrica-allungata rastremata ai lati e il loro nome deriva dal gesto di far rotolare (raviulè in piemontese) sul piano di lavoro pezzi di pasta fresca, atto che conferisce loro questa tipica conformazione.

La ricchezza della realtà ortofrutticola piemontese è rappresentata dalla sua biodiversità e dai circa 90 prodotti agroalimentari tradizionali. I prodotti di punta del Piemonte sono kiwi, mele, pesche e pere. Il kiwi in particolare, di cui il Piemonte è il secondo produttore in Italia dopo l’Emilia Romagna, è il prodotto maggiormente esportato sui mercati esteri. Numerose le produzioni IGP, come la Nocciola del Piemonte, la Castagna di Cuneo, il Marrone della Valle di Susa, la Mela Rossa di Cuneo.

Tra i legumi tipici del Piemonte, troviamo il Fagiolo di Saluggia Dop, prodotto a Saluggia ed alcuni comuni limitrofi in provincia di Vercelli, la presenza e la coltivazione del fagiolo a Saluggia risale ai primi anni del '900.

Recentemente riconosciuto prodotto Igp, altro legume tipico piemontese è il Fagiolo di Cuneo. E’ l’ingrediente base dei marsènc, minestrone cotto a lungo in una pentola di terracotta.

E ancora il fagiolo Bianco di Bagnasco, una cultivar rampicante ad altissima resa.

Anche il Cece di Nucetto (cicer arietinum L.) è un legume coltivato in Piemonte.

La zona di Casalborgone, nella collina torinese ed astigiana, è territorio particolarmente vocato per la coltivazione del pisello di Casalborgone.

Peculiare del Piemonte è la coltura del Riso, tipica delle province di Vercelli e Novara. Dal 2007 il Piemonte può vantare l’unica DOP italiana relativa al riso: il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese. La Baraggia piemontese è l’area pedemontana che dalle Prealpi, sotto il massiccio del monte Rosa. Le varietà di riso riconosciute in questa DOP sono: Arborio, Baldo, Balilla, Carnaroli, S. Andrea, Loto, Gladio.

Un altro cereale tipico lombardo è il Grano Saraceno, coltivato nella Valle Casotto e nel Comune di Pamparato. Il grano saraceno si distingue dai comuni cereali per l’elevato valore biologico delle sue proteine, è una buona fonte di fibre e di minerali, soprattutto manganese e magnesio, inoltre è privo di glutine e quindi adatto per i soggetti celiaci.

Anche per quanto riguarda la coltivazione del Mais, il Piemonte è tra le regioni più produttive di questo cereale. Le aree della provincia di Torino tradizionalmente vocate alla coltivazione del mais sono il Canavese, la bassa Val di Susa e la pianura che si estende tra Torino e Pinerolo.

Il Piemonte ospita nei propri boschi la varietà di tartufo più pregiata al mondo, il Tuber Magnatum Pico (Tartufo Bianco d’Alba), ma diverse sono le tipologie presenti sulle colline del basso Piemonte, nell’area compresa fra Langhe, Monferrato e Roero.

Per quanto concerne i Funghi, la peculiare abbondanza di faggeti e castagneti e la ricchezza di acqua fanno, del territorio di Giaveno e della Val Sangone più in generale, un’area geografica particolarmente generosa per ciò che riguarda la proliferazione dei Funghi.. Le principali specie di funghi che possono trovarsi in Piemonte sono il Porcino estivo, il Porcino moro estivo, il Porcino moro autunnale, il Porcino autunnale. Oltre ai porcini altri tipi di funghi interessanti sono il Porcinello rosso e la Grifola frondosa.

Itinerari enogastronomici

DEL VINO

Degustazioni presso aziende singole o associate aperte al pubblico, visite in vigna ed in cantina per capire il lavoro che sta dietro a questo antico e meraviglioso prodotto, il vino.

La prima è Strada del Vino Alto Monferrato; i protagonisti di questa strada del vino sono i Docg Brachetto d’Acqui ed il Moscato d’Asti.

La Strada del Vino Astesana, che si snoda in strade panoramiche e tranquille e che produce un terzo dei vini piemontesi. Qui si degustano la Barbera d’Asti, il Moscato ed Brachetto d’Asti, il Dolcetto d'Asti, il Grignolino d'Asti ed il Ruchè. È anche la zona di nascita dello spumante italiano e di alcune delle grappe più famose da vinacce di barbera e di moscato.

Le Strade del vino in Canavese, attraverso strade che vigneti che si inerpicano sulle pendici delle montagne. Questo itinerario permette la degustazione soprattutto dell’Erbaluce di Caluso, il Carema, il Canavese.

La Strada del Vino dei Colli Tortonesi, che si estende tra il Monferrato e l’Oltrepò Pavese. Fornisce vitigni come Barbera, Cortese, Dolcetto e Timorasso.

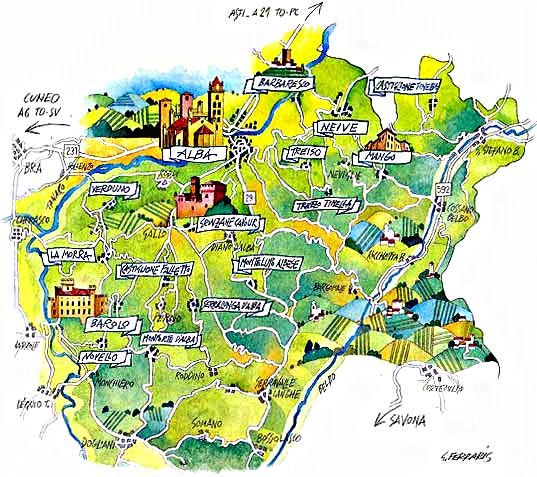

La Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa, compredente i comuni di Barolo, Castiglione Faletto, Dogliani, Grinzane, Cavour, La Morra, Monchiero, Manforte, Montelupo, Novello, Roddi, Rodino, Rodello, Serralunga, Sinio, Verduno e Diano d’Alba. Fornisce vitigni come Barbera, Nebbiolo, Dolcetto e Verduno Pelaverga.

La Strada del Vino Monferrato Astigiano comprende 73 comuni e si snoda tra le colline Alfieri, la terra dei Santi, il percorso del Romanico e le terre d’Aleramo. Fornisce vitigni come Barbera, Fresia e Malvasia.

La Strada Reale dei Vini Torinesi, comprende quattro zone (fascia pre-alpina del Pinerolese, Valle di Susa, Collina Torinese e Canadese) e percorre 180 Comuni. Fornisce vitigni quali Avanà e Nebbiolo.

DEL FORMAGGIO

Il Piemonte ha da offrire anche una varietà di formaggi. Per gli appassionati del formaggio, in particolare nella provincia di Cuneo, si trovano percorsi che attraversano i paesi di produzione di alcuni dei formaggi piemontesi più gustosi: il raschera, la toma piemontese, il bra, il castelmagno, il murazzano, il sargnon.

A Bra in settembre si tiene Cheese, manifestazione dedicata ai formaggi.

DEL TARTUFO

Non può mancare un percorso dedicato ad uno dei prodotti più celebrati del Piemonte, il tartufo.

La strada del tartufo bianco di Alba comprende le province di Alessandria, Asti e Cuneo, i cui paesi ogni anno organizzano eventi e fiere che ruotano intorno allo straordinario prodotto. La fiera più famosa è forse quella internazionale del tartufo bianco d’Alba, tra ottobre e novembre.

DEL CIOCCOLATO

Il cioccolato è di casa a Torino. Qui la tradizione del cioccolato affonda le sue radici nel 1700 e si sviluppa nell’800, mentre nel ‘900 ha visto emergere alcune delle aziende più famose in campo nazionale ed internazionale.

Nel 1867 fu inventata la gianduia, ottenuta mescolando al cacao lo zucchero e le famose nocciole piemontesi, ed i gianduiotti.

Il Torinese è, con una produzione di 85.000 tonnellate (quasi il 40% della produzione italiana), il maggior centro italiano per la lavorazione del cioccolato. Oltre alle aziende un ruolo centrale hanno gli artigiani, i maestri cioccolatieri, che sanno valorizzare e innovare con gusto e passione questo antico prodotto.

I prodotti di lavorazione più famosi, da gustare nelle pasticcerie e nei caffè di Torino, sono il gianduiotto, il cremino e il corroborante bicerin, da bevanda a base di cacao e caffè. Uno degli eventi enogastronomici più interessanti a Torino è CioccolaTO, vero paradiso dei golosi.